|

ザウルス・スーパーバイザー 則 弘祐 |

|

一月の木枯らしの吹く寒い日だった。

息子のように若いバス釣りの友人から電話があった。

「モルジブへ行くのですが何が釣れるのですか?」

新妻を連れての避寒旅行だという。

「モルジブ?」

当然のことのように僕は続けた。

「そりぁG・T(ジャイアント・トレバリー)だろ!!」

そんなわけで僕は彼にG・Tの釣り方や、たとえばビーチサンダルではなくデッキシューズのような服装の注意。そして道具一式を貸した。

どうせ釣れないだろうけどシステムラインの作り方なども教えた。

そのうち僕が彼がモルジブに行ったなど忘れかけていたころ連絡があった。

「釣れました。」

「メーターオーバー、25kg。力が強くて引き込まれそうでした。」

昭和五十二年十月号。”フィッシング”誌の表紙。カッポレ当時そう言った。30kgを超えればまさにスターだ、表紙だ。主役なのだ。この得意な顔を見て欲しい。それがボートの上とはいえ初心者が30kgを釣ってしまう。さらにあろうことか50kgオーバーを釣りたいと言う。時代だね。 データ: ヒラアジ 31.5kg 小笠原。 ミチ糸40号。ワイヤー32番。ハリ35号。 竿、イレブン500、リール、セネター9/0 釣り人 田口政美氏 / 撮影 坂本永氏 | ||

同じトップウォーターでもバスにはない大物釣りの興奮を、その釣り場の美しさとともにくり返し電話の向う側で話し続ける。

G・Tのトップウォータープラッギングは、単調で大味な釣りである。ではあるがビッグゲーム・大物釣りの迫力はあのカジキに通じるものがある。

水シブキを上げてストライクする様は圧巻だ。さらにボディーが石鯛のように平らたいから力も強い。でもジャンプするカジキのほうがはるかに頭脳的だけどね。でもとりあえず祝福だ。

正直、僕は彼がG・T初心者ではあるけれど、釣って帰ってくるのではないかと思っていた。釣り方が間違っていなければ釣れる。ボートもガイドもいるし、ルアーも投げられないようなよほどの初心者か非力な人でない限りキャッチできる。そう思っていた。

それはG・Tのトップウォーターは近代の釣りの代表的な釣り方のひとつだからだ。

そう。この釣りはハイテクノロジーがもたらした釣具の進歩によることで可能になったことに他ならない。たとえば、強くて驚異的に軽い竿。精密で精度の高いリール。そして延びのない細くて切れないライン。だからこのタックルがあってこそ、G・Tゲームは成り立っていると言ってよい。

ひと昔前、30kgのG・Tを釣ったなら釣り雑誌の表紙モノだった。

そう考えると、僕の“天の邪鬼“がムクムクと頭をもち上げて、こう言う。

「それは釣り人が釣ったんじゃなく、道具が釣ったんじゃねーか」。

そうは言っても、道具がどんどん進化していくことは間違いなくいいことなのだけれど、そして釣りのチャンスが増えるのもいいことだけれど、そればかりでは、どうもね、なのである。

切れないライン、バックラッシュしないリール。そうなってくると使う人間が見えない。道具を使いこなす釣り人が見えない。釣りがどんどん日常生活のように便利になっていく。便利になっていく趣味というのは楽しいのだろうか?

たとえば車。いま燃焼、爆発という内燃機機関式がハイブリッド電池に変わろうとしている。車は人間の社会生活のために、産業に、マストなものだから環境のことなどと考え合わせると当然のことなのだけれど、僕のように車に乗るのが趣味のような人間にとってバックラッシュしないリールと同じように音もしない、誰が乗っても安全なスピンしない車というのは何とも愛着が湧かない。

愛着ついでにキミたちも知っている僕のVWのデリバリーバン。初年度登録は昭和五十二年。ヤナセが最後に輸入したデリバンだ。

この車は僕の釣りやキャンプのために僕と同じ時代を過ごしてきた。まったく僕の歴史そのものだ。もちろんいまも現役です。

高速道路で100km以上では走れないけれど、デリバンは美しい。とくにカヌーやアルミを積むともっと美しい。リアエンジン、強制空冷ロングストローク四気筒、1600cc。その飛行機のようなエンジン音。ネジリ棒バネ、トーションバーのフロントアクスル。そして三角窓を開けて外の空気を入れながら大きなハンドルを回して、トーションバーのために出来た広い足元。その運転席でまさに運転している、という実感。

僕が僕でいるという充実感。

パワーウィンドウもパワーブレーキもパワーハンドルもエアコンだってない。でも僕は不便なんてぜんぜん感じない。

釣りという趣味が世の中の流れなのか、どんどん薄味になってきているような気がする。

エコだ、健康だ、と気を配るのはいいことだけれど、たまにはテールシチューやフォアグラのソティーをボルドーのグランバンのフルボディーでやりたい。あぁ、ダメだ。もう香りがしてきた。ハイカロリーだ。ハイプロテインだ。メタボになったってかまいやしない。

それにしても、あまりストイックなことは言いたくはないけれど、スポーツフィッシングというのは、いかに魚と対等であるか、ということではなかったか。それがスタートであり原点であったような気がする。その意味でいまの釣り具はどうなのか。便利になった釣具をみてそう思う。

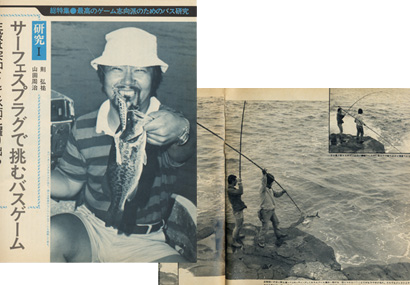

この号には僕の芦ノ湖でのバス。古山輝男君たちとの日本で初めての海のルアー釣り。ヒラマサの取材。 他に僕と山岸行輝さんのロッキーでのニンフフィッシング。と盛りだくさん。 ちなみに文中の僕にとっての二台目のVWデリバンもこの年、初年度登録。ノリさんは三十歳。 | ||

最近、僕はこんなふうに思うようになった。釣りの相手は魚ではなく、もちろん他人でもない。

釣りの相手は自分自身なのですね。

相手が自分だからウソはもちろん言い訳や誤魔化しもできない。

逆に自分だから、相手の自分は理想的な自分を求めるようになる。ゲームフィッシュを通して自分を求めるようになる。たとえば、大きく。賢く。美しく。力強く。そうあって欲しい・・・。

だから、相手である自分には手を抜かない。道具には徹底的に拘り抜きたい。愛着も持ちたい。

たとえばリール。

僕は40年前もいまも、遠心力ブレーキのアムバサダーを使い続けている。バス釣りにはNo.5000、No.5000C、No.5500C。トラウトにはNo.1500C、No.2500C、No.6500Cなどの古いアムバサダーを使っている。機能的に僕の釣り方には十分だからだ。アムバサダーは美しい。永遠である。そんな道具に出会えたのは幸せだった。

釣りは自分自身への問いかけだと思う。

その問いの質が高ければ高いほど答えも重い。

昔。ケタハゼ釣りのアワセの極意にこんなたとえ話があった。

「闇夜に針を刺すように・・・」

わかりますか?この問いかけの意味、理解できますか?

ケタハゼ釣りファンの僕はこのように思う。

まず、リール竿では絶対に判らない。

置き竿でも判らないと思う。

判るためには、

和竿を使うこと。それ以外にない。と思う。

そしてケタハゼの、言葉では言えないような、気配。当たりの前のアタリ。前ブレ。ノリやモタレ。そしてそれを感じようとする張りつめた気持ち。しかしその気持ちがあったとしても、このアワセのタイミングは竿の長さや調子、あるいはオモリを遊動式か固定式にするか、ハリスの長さでも変わってくる。前当たりを逃してブルブルと竿に当りを感じてはもう遅い。エサだけ取られている。このブルブルでつい大アワセをしてしまい思わず自身でも失笑し、あぁ恥しい。

この「闇夜に・・・」は糸ナリをさせるような強いアワセをする釣り人としての品のなさを戒めている。

ハゼ竿。 江戸和竿師、竿治作十尺一寸。 この竿を対で両手に持つ。竿は場所、オモリの重さ、天気、たとえば風のある日。そしてその日の気分で選ぶ。 アタリは出すもの作るもの。 それは竿が大きく左右する。だから同じ長さでもいろいろな調子が欲しくなる。和竿は世界で同じ物は二本とないからだ。 | ||

さてどうするか。答えは深い。釣りはゆたかで知的なオトナの遊びなのだ。

作家の村上 龍さんが、著書「無趣味のすすめ」のなかで、趣味には達成感もなければ感動もない。それがあるのは唯一仕事だけだという。でも、そうかなぁ。

50アップのバスのトップウォーターでのストライク。エラを張って躍り上がって跳ぶ姿。アドレナリンを逆流させてルアーを追うシイラ。ブルーと黄色の興奮。ニジマスの真紅に頬を染めままの力強く美しいジャンプ。そしてバスやトラウトのプラグにストライクする時の音。

さらに、釣り場に向かうときの何とも言えない高揚感。釣りをしているときに風が運んでくる木の匂い、花の薫り。鳥の声。あるいは潮の匂いや海の色。考えてもいないのに感じてしまう感動。

僕たちは子供のころから学校で、大人になってからは社会で、知識や常識、理論や原理や概念を教え込まれた。たとえば「雪が溶けたら何になる?」という質問。当然正解は水。“春”と書いたらバツ。「雪が溶けたら春になる」このように知識や理論の反対側にあるのが感性やインスピレーション。そうなのだ。この感性、学校や社会では教えてくれない。感じることはできてもね。

釣りは魚という生命を通じて感性と感動。そのことと出会える趣味なのではないだろうかと思う。

釣れないサクラマスの旅が続いている。

トゥイッチングするミノーに全身を出してストライクする80オーバーを夢見て耐えている。つぎのキャストでくる!!そう思って耐えている。

でも僕の頭のなかにはいままで釣ったたくさんのマスたちがいつも頭のなかをグルグル回っているから悔しくない。

えっ、これってやっぱり負け惜しみだよね。

則 弘祐